金融行业虚开、偷税风险多发,应如何有效应对?

编者按:金融行业税务违法问题大多表现为虚开和偷税两种,通过观察案例,发现金融企业虚开发票或者偷税涉案金额较大,涉及到信托、基金、融资租赁等多种金融细分行业。基于此,本文拟结合金融企业的具体税务案例,对金融企业税务违法成因进行分析,并对产生的税务行政责任和刑事责任提出相应的化解策略。

一、案例观察:多起案例揭示金融企业税务违法问题

案例一:某信托公司因虚开发票被追缴税款

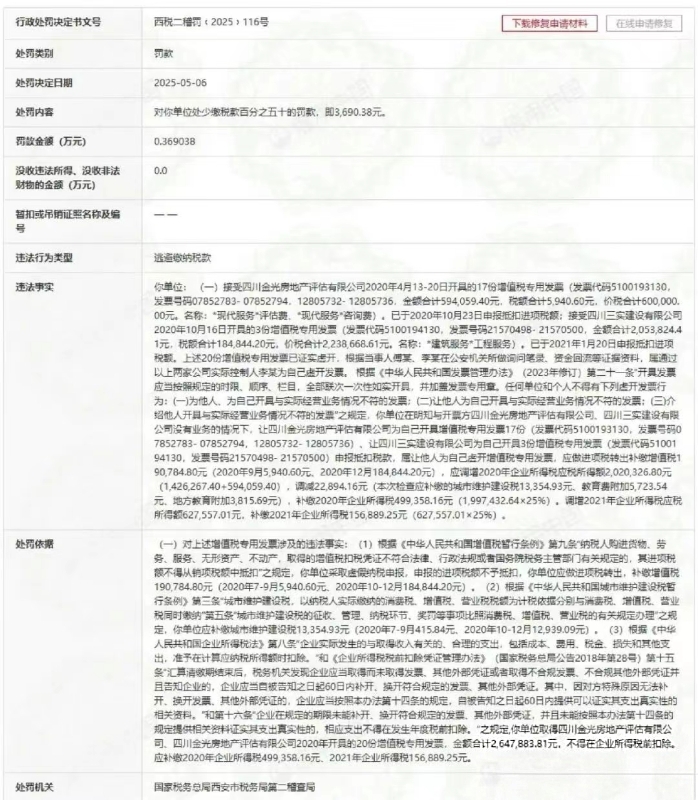

案涉公司长安国际信托股份有限公司接受四川金光房地产评估有限公司开具的17份增值税专用发票,价税合计60万元,并申报抵扣进项税额;接受四川三实建设有限公司开具的3份增值税专用发票,价税合计223.86万元,并申报抵扣进项税额。上述20份增值税专用发票已证实虚开,税务机关根据当事人傅某、李某在公安机关所做询问笔录、资金回流等证据资料,认定案涉公司在明知与开票方四川金光房地产评估有限公司、四川三实建设有限公司没有真实业务的情况下,让开票方为自己开具增值税专用发票并申报抵扣税款,属于让他人为自己虚开增值税专用发票的行为,应作进项税转出补缴增值税19.07万元,补缴2020年至2021年企业所得税65.63万元。

案例二:某融资租赁公司因虚开发票1亿余元被移送司法机关

国家税务总局上海市税务机关第五稽查局检查发现,案涉公司添一融资租赁(中国)有限公司主要存在以下问题:为他人(为自己)开具与实际经营业务不符的增值税专用发票150份,金额14769.17万元,税额2510.76万元。依据《税收征收管理法》等法律法规,税务机关依法将案件移送司法机关。

案例三:某三方支付公司负责人因虚开发票10亿余元被判刑

2017年至2020年间,案涉公司中钢公司利用其控制的代理预付卡业务的A公司、B公司、C公司,以销售电子虚拟卡预付卡为名,在无真实交易的情况下,以中钢公司、A公司、B公司、C公司为开票方向G公司虚开增值税普通发票,价税合计人民币10亿余元。中钢公司业务拓展部大客户销售经理作为其他直接责任人员被判处有期徒刑三年,缓刑四年。

案例四:某投资基金公司因未申报税款被处罚

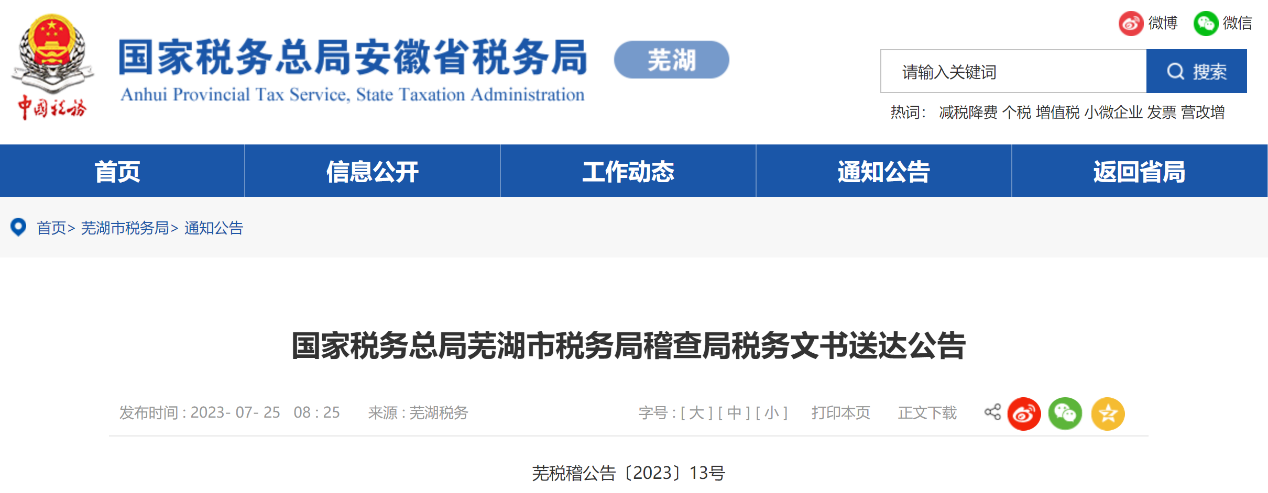

案涉公司芜湖瑞业股权投资基金(有限合伙)在2016年至2017年间转让理财产品未申报缴纳增值税、营业税及附加税费;在2016年间转让股票未申报缴纳增值税及附加税费。税务机关认定案涉公司构成偷税,拟处以少缴税款0.6倍的罚款461万元。

小结:前述案例反映金融企业税务违法问题主要集中在虚开发票和偷税两方面。具体分析案例发现金融企业虚开发票具有涉案金额大、持续时间长的特点,部分金融企业在没有真实业务的情况下虚开发票抵扣税款、用于列支成本;此外,金融企业偷税具有涉案金额大的特点,并且金融企业偷税表现为不按照规定申报收入等形式。

-

金融企业税务违法成因分析

通过分析部分金融企业虚开发票和偷税的案例,除了企业自身内部合规制度方面存在问题外,税务机关对于部分金融行业的税务政策执行差异也可能是金融企业税务风险产生的原因。

首先,不同地方税收口径适用差异导致税务风险产生。如前案例所述,案涉基金公司在转让理财产品以及股权的过程中未缴纳增值税等相关税费,引发金融企业的税务风险。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)规定,“金融商品转让,是指转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动。其他金融商品转让包括基金、信托、理财产品等各类资产管理产品和各种金融衍生品的转让。”由于税法对于金融商品的界定范围不清楚,导致部分地方税务机关的执行口径不相同,为金融企业的经营带来税务风险。例如,部分地方税务机关认为,只有上海、深圳、北京交易所才是公开交易的市场,而新三板属于场外交易市场,因此新三板公司的股票属于非上市公司股票,转让时暂不征收增值税。而也有一些地方税务机关认为在新三板上市的公司转让股票应当征收增值税。总之,税收口径适用差异也会导致金融企业产生税务风险,金融企业应当关注不同地方对于金融行业税收政策的适用。

其次,发票管理等内部税务制度不完善也是引发税务风险的原因。在前述金融企业税务违法的多个案例中都存在金融企业虚开发票的问题,并且金融企业虚开发票往往涉案金额大、虚开发票数量多;此外,还有金融企业未按照规定缴纳相关税款。这反映出部分金融企业内部发票管理等方面的税务合规制度存在问题。金融企业发票管理制度存在问题使得部分金融企业在日常经营中没有按照规定开具发票或者缴纳税款,在运营过程中无法以业务真实性为基础,无法保证“货物/服务、发票、资金”三流一致,使得企业在开具或收取的发票以及在缴纳税款方面存在问题,为企业带来税务风险。

三、金融企业虚开、偷税的法律责任分析 部分金融企业虚开发票或者偷税,会引发相应的行政责任或者刑事责任,具体内容如下所述。

首先,在行政责任方面。金融企业虚开发票、偷税违反《发票管理办法》《税收征收管理法》等税收行政法规的规定。一方面,就企业承担的行政责任而言,根据《发票管理办法》的第二十一条规定,虚开发票行为主要分为“为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。”根据《发票管理办法》第三十五条规定,虚开发票最高可被处以五十万元的罚款并没收违法所得。根据《税收征收管理法》第六十三条规定,对于偷税行为可处以不缴或者少缴税款0.5至5倍罚款,追缴不缴或者少缴的税款并加收滞纳金。对于偷税行为的认定,税务机关应当结合行为人的主观目的和实施的偷税行为进行认定。例如,《国家税务总局关于税务检查期间补正申报补缴税款是否影响偷税行为定性有关问题的批复》(税总函〔2013〕196号)以及北京中油国门油料销售有限公司与北京市顺义区国家税务机关再审审查与审判监督行政裁定书(2017)京行申1402号,在该批复中明确“纳税人在稽查局进行税务检查前主动补正申报补缴税款,并且税务机关没有证据证明纳税人具有偷税主观故意的,不按偷税处理”;在该裁判文书中法院也认为,“从该规定所列举的情形看,当事人的主观方面系认定偷税行为的必要构成要件”。在实践中,部分企业虚开发票或者偷税,其并不具有相应的主观目的,对其进行处罚不符合主客观相一致原则。因此,当金融企业面临税务风险时,其可以从证明自身不具有偷税或虚开发票的主观故意来证明自身不应当承担行政责任。

其次,在刑事责任方面。金融企业虚开发票和偷税的行为可能会面临虚开增值税专用发票罪方面的刑事责任。就虚开增值税专用发票罪而言,构成该罪名要求金融企业具有虚开专票骗抵税款的主观故意,并且在客观上造成国家税款损失。换言之,根据主客观相一致的原则,构成该罪名应当同时具备主观故意和客观结果。根据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条也强调行为人要同时具备骗抵税款故意和造成国家税款损失的结果。因此,行为人在主观上没有骗取国家税款的目的,客观上未造成国家税款的损失,不应当认定其行为具有刑法上实定的、成立虚开增值税专用发票罪意义上的社会危害性。所以,当金融企业面临虚开增值税专用发票罪方面的刑事指控时,其可以结合案件事实,从主客观两方面对其刑事责任进行化解。

四、结语 金融企业虚开、偷税风险频发,与金融企业在税收优惠政策的识别和应用、发票的管理等多方面存在关系。对于金融企业而言,建立起完善的税务合规制度,正确适用税收优惠政策和严格管理发票,可以帮助企业避免税务风险。若是金融企业因为税务风险引发行政责任或者刑事责任,其可以从事实和法律规定两方面来论证其行为不构成虚开发票、偷税;在无法应对税务风险时,金融企业可以借助专业人士的力量,以有效应对税务行政责任或者刑事责任,避免风险扩大化,避免为企业带来更严重的法律责任。