大案发布:华税代理的骗取出口退税案件由十年以上降至五年宣判

编者按:2025年4月2日,华税团队通力协作并由姜正和律师代理的一起骗取出口退税案由当地法院做出判决。企业负责人以骗税金额近900万元被移送审查起诉,且无自首、立功等减轻处罚情节,或将面临十年以上刑期。充分审阅案卷后,华税律师就部分业务不构成骗税向检察机关提出辩护意见。检察机关最终采纳辩护意见,对税务机关、公安机关认定的骗税金额进行扣减,认定骗税金额为400余万元,并在此金额对应的量刑幅度内给予了5年的最低量刑建议。人民法院采纳量刑建议,华税团队最终为当事人争取到5年有期徒刑的良好结果。

一、案情简介

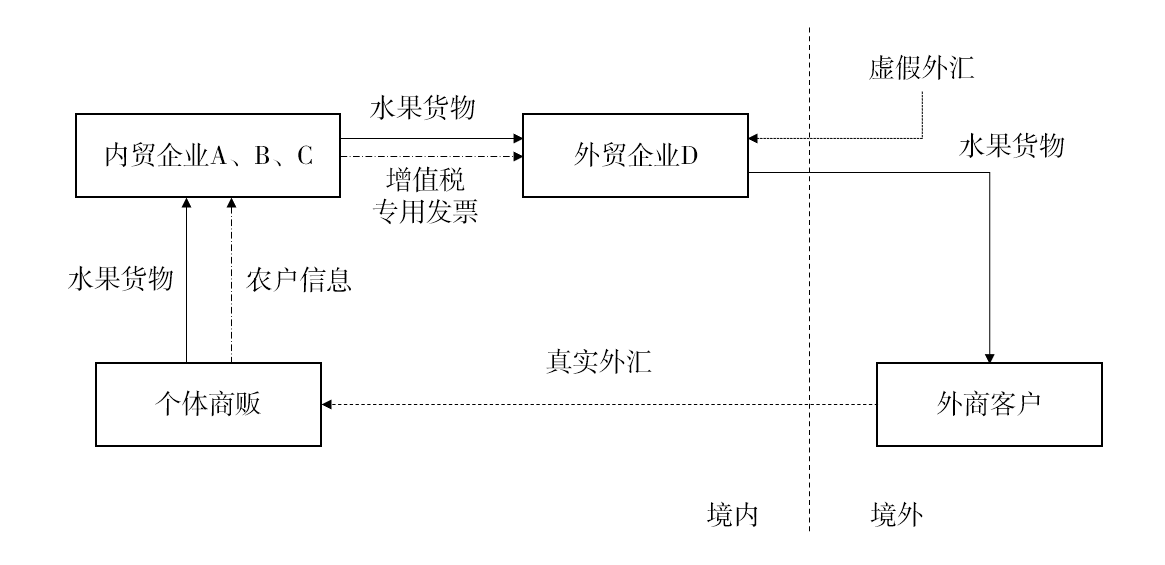

被告人甲某常年在X自治区H市口岸从事水果、百货外贸业务。2017年始,大量个体商贩在H市口岸将国内橘子、苹果等水果出口国外,由于国家对水果出口给予退税,H市同时对出口业务给予财政补贴,此类水果商贩开始寻找有出口资质的外贸企业合作共同出口。因此,甲某除亲自收购水果外,也与其他个体商贩合作,将其从外地收购的水果以自营名义出口至个体商贩指定外商,并按照每车水果数百元不等的价格向个体商贩支付合作费。

同时,为了解决个体商贩无法提供合法发票用于退税的问题,甲某成立数家内贸公司,根据出口业务量向外贸企业开具增值税专用发票,并使用当地农户信息为内贸公司开具农产品收购发票。

2019年甲某的外贸企业因出口退税金额增长过快引起税务机关关注,当地稽查局进行调查,发现甲某控制的内外贸企业存在虚构业务、虚假走账、虚开增值税专用发票、虚构外汇、备案单证虚假等问题,遂认定骗取出口退税合计近900万元,并移送司法机关。2024年3月当地经侦对甲某实施了刑事拘留及逮捕。

2024年12月第二次补充侦查期间,甲某家属委托华税律师为甲某辩护,此时检察院已有初步结论,认为甲某并非真实出口人,而是冒用了他人的出口货物,或者指示他人为自己“配货”,兼有虚开发票、资金回流、虚构结汇、虚构运输等备案单证的行为,构成骗取出口退税,坚持采信税务机关对骗税金额的认定。甲某涉嫌骗税金额近900万元,且无自首、立功等减轻处罚情节,恐将面临十年以上有期徒刑。

二、案件总体辩护思路

根据多年来在外贸行业的刑事辩护经验,我们认为本案与检察院所理解的“买单配票”行为有显著不同。“买单配票”一般是出口的货物并非企业实际生产或购进,而是在他人不知情的情况下,通过购买出口信息,冒用他人名义进行虚假申报,获得出口退税。而本案中,实际的货主对以甲某公司名义出口并获取出口退税的事实知情,双方系合作出口,业务模式涉嫌“假自营真代理”而并非“买单配票”。此外,经过充分阅卷、统计数据及会见甲某了解事实,发现甲某公司有真实水果收购业务,但金额小于农产品收购发票记载的金额,确存在“低值高报”的骗税行为。

据此,我们向检察官提出两点核心辩护意见:第一,甲某与他人合作出口,共享退税款,并非“冒用”他人出口业务,即合作出口部分不应认定虚开;第二,根据在案果农证言,甲某确实向其收购过水果,但金额小于农产品收购发票记载的金额,则真实收购不应认定骗税,对于虚开“高报”部分,甲某愿意认罪认罚。

辩护思路具体而言:

(1)甲某与个体商贩合作出口涉嫌“假自营真代理”,是否构成骗税不应一概而论

一般而言,买单配票业务中的真实出口人不清楚自己的出口货物被其他单位使用。但如上所述,本案中由于真实货主系自然人,不具有货物出口的资质和能力,只能挂靠甲某的外贸企业出口,甲某与真实货主之间通过直接的、代理的方式建立了合作出口的关系,真实货主系主动提供自己的货物供出口企业出口。此外,甲某还将出口货物获得的利润(包括退税),分配给了真实货主,这也与买单配票业务有着本质区别。因此,本案甲某及外贸企业实质上与个体商贩建立的是“假自营真代理”的代理出口关系,甲某的出口企业取得了货物的权属并有真实的货物出口,并非冒用他人货物出口。该行为虽然存在税法上的不合规,但不属于“假报出口”、“买单配票”的骗取出口退税犯罪。

在此基础上,“假自营真代理”行为是否构成骗税不可一概而论,仍需结合骗取出口退税罪的构成要件进行判断。《刑法》第204条将骗税违法行为分为三部分,第一部分“假报出口或者其他欺骗手段”强调出口业务不真实的客观行为;第二部分“假报”“骗取”等文义及司法实践均要求行为人具备骗取出口退税的主观故意;第三部分“骗取出口退税款”强调侵害国家出口退税款的客观结果。因此,不满足上述客观行为、主观故意、客观结果的,不构成骗取出口退税。而本案并不满足以上要件:

首先,案涉业务具有真实货物出口。在案涉业务模式下,没有进出口经营资质的真实货主主动与有进出口经营资质的外贸公司达成合作关系,主动要求以外贸公司的名义将货物通关出口,此时,真实货主实际挂靠在出口企业名下,出口企业基于挂靠或者合作关系取得了对货物的所有权或者控制权,具有真实的货物出口。

其次,根据国家税务总局的政策解释,农产品属于“已税货物”,取得出口退税并未造成国家退税款损失。本案办案人员提出,即使出口货物真实,如果农产品收购发票填开不合规,则出口的农产品货物不属于“已税货物”。但这一理解是错误的。根据国家税务总局出版的《全面推开营改增业务操作指引》一书,其中指出:“农民生产农产品所购买的燃料、农机具等生产资料是支付了增值税的,农产品价格中也就包含了一部分增值税,也就是说购进免税农产品的纳税人在一定程度上是“负担”了增值税的。此时,如果不允许购买免税农产品的纳税人计算进项税额扣除,那么将造成一定程度的重复征税,也可能导致农产品收购单位借此压低农产品价格从而减少农民收入,损害农民利益。”易言之,农业生产者生产出来的农产品就是“已税货物”。根据国家税务总局《全面推开营改增业务操作指引》的解释,既然农产品收购企业负担了农产品的增值税,就应当允许其进项抵扣或者出口退税。此时,企业属于“申请退还自己负担的税款”,根据《刑法》第204条第2款的规定,“纳税人缴纳税款后,采取前款规定的欺骗方法,骗取所缴纳的税款的,依照本法第二百零一条的规定定罪处罚”,未造成国家出口退税款的损失,不属于骗税。

最后,甲某及外贸企业不具有“骗税”主观故意。前已述及,甲某及外贸企业已经实质上享有出口退税的权利,其集中填开农产品收购发票、取得异常结汇信息,只是对形式要件的一个补足,具有合理解释,并非故意追求骗取税款。同理,为了实现顺利退税,甲某确实作出了购买外汇用于结汇,使用虚假备案单证的行为,但上述行为并未触犯刑法,仅应承担行政责任。

综上,本案合作出口部分不满足骗取出口退税的构成要件,合作出口所获得退税应从骗税金额中扣除。

(2)甲某存在真实出口货物但高报部分货物价值,真实出口的部分不属于骗税

甲某称其每年都在收购,具体多少虽然记不清楚,但确实有真实收购。同时,除自己亲自向农户收购外,甲某也通过他人(员工、代办等)收购水果,才能满足外商的需求。因收购水果的代办活动范围不固定,甲某并未吸纳其加入到案涉贸易公司中,但其本质上是为甲某收购水果。除其本人作出上述供述,案卷材料显示,也有受调查的农户承认出售过水果给甲某及其员工、代办,可以相互印证。

尽管甲某确有真实的货物收购与出口,但其也承认在申报出口退税时,其存在高报货物价值以取得更多出口退税款的行为。根据法释〔2024〕4号第7条第(4)项,“虽有出口,但虚构应退税出口业务的品名、数量、单价等要素,以虚增出口退税额申报出口退税的”,亦属于骗取出口退税的行为。该部分甲某到案后也供认不讳。

最终,检察院认可华税律师观点,华税律师对应予扣减部分进行了统计归纳,协助检察院作出最终的金额认定。在介入案件的短短2个月内,案件出现了实质性突破,甲某家属代缴400余万元税款,同时甲某签署了《认罪认罚具结书》,在5-10年有期徒刑的法定量刑幅度内获得检察院5年量刑建议。

三、两高涉税司法解释背景下,本案判决彰显了税务律师的专业作用

2024年3月,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2024〕4号),其中第7条第(3)、(4)项将“冒用他人出口业务申报出口退税”、“以虚增出口退税额申报出口退税”等行为明确列为骗取出口退税的手段,意在打击“买单配票”、“低值高报”这类骗税行为。观察近期国家税务机关、司法机关公布的骗税案件,无不金额巨大、量刑沉重,责任极高。在这样的背景下,涉案企业及当事人更应正确认知自己的经营行为,客观评估风险。

同时,华税律师介入案件较晚,与当事人、检察机关及法院的沟通时间有限,增加了辩护的难度。如果甲某在税务稽查阶段就聘请专业税务律师介入,帮助税务机关全面、客观、公正认定骗税事实与金额,正确评估刑事责任风险,我们认为甲某能够争取到自首情节,从而减轻处罚,甚至可以实现取保候审不羁押,最终争取缓刑。而由于甲某对“找关系”的迷信,致使化解刑事责任风险的“黄金时期”被浪费,值得广大企业引以为鉴。